Holger Salach

Bewegte Schule

Warum eine Schule auf Bewegung statt Stillsitzen setzt

Eine Primarschule in der Nähe von Konstanz probt den jungengerechten Unterricht – mit viel Bewegung und klaren Regeln. Denn die Rektorin findet: Buben kommen heute zu kurz. Ein Unterrichtsbesuch.

- Buben bekommen dreimal häufiger ADHS diagnostiziert als Mädchen.

- Jungen werden häufiger Sonder- und Sprachheilschulen zugewiesen als Mädchen; auch bei der Einschulung werden sie häufiger zurückgestellt.

- Buben geben in fast allen industrialisierten Ländern Anlass zur Sorge, weil sie schulisch hinter ihren intellektuellen Möglichkeiten zurückbleiben.

- Je geringer qualifizierend die Schulform, desto höher der Jungenanteil.

- Schule abbrechen ist ein männliches Phänomen: Von den 1,08 Millionen Jugendlichen, die im Jahr 2005 in Deutschland ihre berufliche Ausbildung vorzeitig abbrachen, waren zwei Drittel junge Männer.

- Buben fühlen sich der Schule weniger verbunden als Mädchen, sie investieren weniger Zeit ins Lernen und verhalten sich im Unterricht häufiger so, dass sie vom behandelten Stoff wenig mitbekommen.

- Mädchen weisen in der Pubertät einen Reifevorsprung auf; sie sind besser in der Lage, negative Emotionen zu kontrollieren. Grund: Die männlichen und weiblichen Sexualhormone Testosteron und Östrogen. Diese beeinflussen bereits im Mutterleib das Hirnwachstum und haben Auswirkungen auf das Verhalten. So scheint die höhere Wettbewerbsorientierung der Jungen mit ihrem Testosteronspiegel zusammenzuhängen.

- Bei Schuleintritt schätzen sich beide Geschlechter noch ungefähr gleich ein. Mit zunehmendem Schulalter beurteilen sich Mädchen jedoch skeptischer als Jungen – trotz besserer Schulleistungen.

Englischstunde in einer zweiten Klasse: Die Jungs spielen gegen die Mädchen Tic-Tac-Toe. «Los, wir machen sie fertig!», ruf Jakob aufgeregt und springt wie ein Gummiball auf und ab. «Jetzt schreit doch nicht immer so.» Die achtjährige Mia rollt genervt mit den Augen. Zusammen mit den anderen Mädchen überlegt sie ruhig ihr Vorgehen, während die Buben sich gegenseitig laut anfeuern.

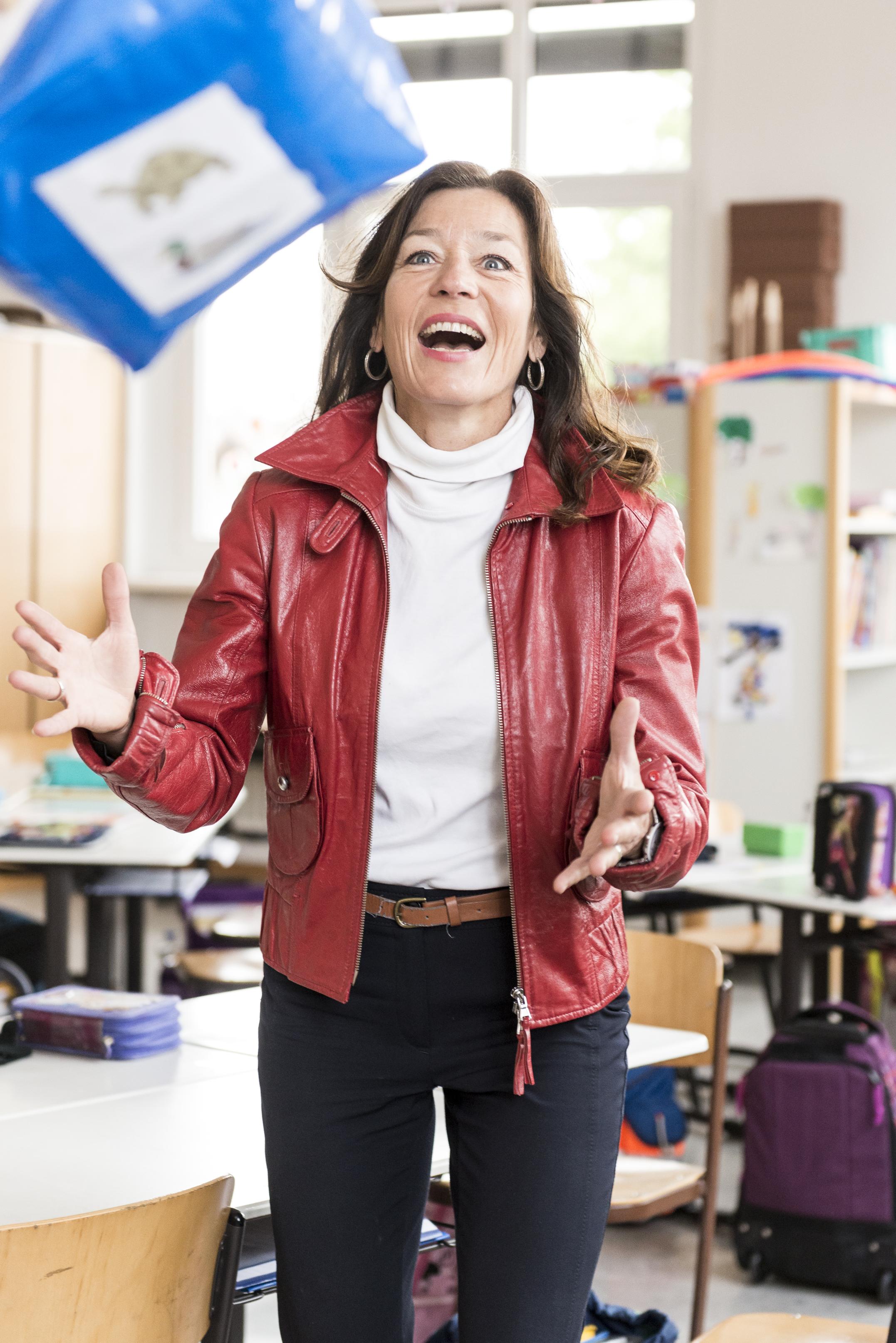

Im Klassenzimmer stehen neun Stühle – stellvertretend für das drei mal drei Felder grosse Spielfeld. Jeweils zwei Kinder spielen gegeneinander. Wer die korrekte englische Bezeichnung für das auf einer Karte abgebildete Tier ruft, darf sich auf einen freien Platz setzen. Die Mannschaft, die als Erste drei Stühle in einer Zeile, Spalte oder Diagonalen besetzt, gewinnt. Strategisch überlegen die Jungs, auf welchen Stuhl sie sich setzen, brüllen aber ihre Antworten auf Verdacht heraus. Die Mädchen hingegen konzentrieren sich auf die korrekten Vokabeln, während der Wettbewerb um die Stühle sie kaum interessiert – eine typische Szene, für die Unterschiede zwischen Mädchen und Buben? «Mich überrascht das unterschiedliche Verhalten nicht», sagt Birgit Gegier Steiner und lacht. Sie unterrichtet Englisch bei den Zweitklässlern und ist Schulleiterin der Scheffelschule in Rielasingen-Worblingen.

Normalerweise trennt sie nicht in Buben und Mädchen – nur heute, zur Illustration für die anwesende Journalistin. Die 12 000 Einwohner grosse Gemeinde liegt im Landkreis Konstanz (D), unmittelbar an der Schweizer Grenze. Weit über die Landesgrenze hinaus hat jedoch das Buch der deutschen Pädagogin Wellen geschlagen. Sein Titel: «Artgerechte Haltung. Es ist Zeit für eine jungengerechte Erziehung». Steiner plädiert darin für eine neue Jungenpädagogik, die die biologischen Unterschiede der Geschlechter stärker in den Fokus nimmt – und damit auch die spezifischen Bedürfnisse von Buben. Ihre These lautet: Durch die Feminisierung des Bildungswesens sind die Interessen der Jungs ins Hintertreffen geraten. Die Genderdiskussion der vergangenen Jahre habe dazu geführt, dass nur noch die Mädchen im Fokus standen. So zählten in der Schule heute vor allem typisch weibliche Eigenschaften: Fleiss, Angepasstheit, soziale Kompetenz. Was auch am Mangel männlicher Lehrkräfte in Primarschulen liege. Mit ihrem Buch positioniert sich Steiner bewusst gegen den Chhancengleichheitswahn», wie sie es nennt, und gegen «weichgespülte soziologische Theorien», die die «natürlichen Gegebenheiten ignorieren». «Wir müssen einfach akzeptieren, dass Jungen einen anderen biologischen Bauplan haben als Mädchen und ihr Verhalten hormonell gesteuert ist», sagt Steiner.

Birgit Gegier Steiner: «Artgerechte Haltung: Es ist Zeit für eine jungengerechte Erziehung», Gütersloher Verlagshaus, Fr. 26.90.

Die 56-Jährige sitzt in ihrem hellen Büro. Gerade eben hat sie zwei neuen Schülern aus dem Irak ihre Klassen gezeigt, gleich wird sie als Englischlehrerin in der zweiten verlangt. Aber für ihr Herzensthema, den jungengerechten Unterricht, findet sie immer Zeit. Der engagierten Lehrerin fiel irgendwann auf: Buben ticken anders. Sie wollen alles in die Hand nehmen, alles ausprobieren, keine Schalter, keine Knöpfe sind vor ihnen sicher. Und sie haben einen ungeheuren Bewegungsdrang, balgen sich wie die Welpen. So richtig bewusst wurden der Mutter von einem Sohn und einer Tochter die Unterschiede, als sie ihren zweiten Mann mit seinen drei Söhnen kennenlernte, mit denen sie heute im Kanton Schaffhausen lebt. Aus ihren Beobachtungen und Erfahrungen, unterfüttert mit Erkenntnissen aus den Naturwissenschaften, entwickelte sie das «fussballdidaktische Erziehungsprinzip» – nach dem Steiner und viele ihrer Kolleginnen an der Scheffelschule unterrichten. Was übersetzt bedeutet: Viel Bewegung und klare Regeln. Die Scheffelschule hat ein sport- und bewegungsorientiertes Profil.

Sportgeräte für die Pausen

In den Pausen können Schüler Bälle und andere Sportgeräte ausleihen, sich an den fantasievollen Kletterlandschaften austoben oder nach Schulschluss an Sport-AGs teilnehmen. Vor allem aber schlägt sich der sportliche Ansatz auch im Unterricht nieder. «Bewegung ist wichtig fürs Gehirn», sagt Steiner, «vor allem für Jungs mit ihrem grossen Bewegungsdrang. Ich bin überzeugt, wir hätten viel weniger ADHS-Diagnosen, würden wir die Schüler – vor allem Buben – dies mehr ausleben lassen.» Gerade heute, wo die wenigsten Kinder sich nachmittags draussen austoben sondern eher unter Anleitung beschäftigt werden, sei dieser Erziehungsansatz wichtig. «Mädchen tut er gut, aber für Jungs ist er existenziell», findet die Pädagogin.

Für den Unterricht bedeutet das konkret: Es geht sehr dynamisch zu. «Viele Übungen müssen nicht unbedingt im Sitzen ausgeführt werden», so Steiner. Eben erst hat sie eine Mathe-Vertretungsstunde gehalten und mit den Schülern die Viererreihe durchgenommen. «Dazu haben wir uns alle hingestellt und gezählt. Immer wenn eine Vier kam, sind wir in die Hocke gegangen. Diese Übung könnte man natürlich auch schriftlich oder im Sitzen machen – aber genauso gut in Bewegung.» Arbeitsblätter, die nicht ausgeteilt werden, sondern von Schülern selbst abgeholt werden, gehören ebenfalls dazu. Genauso wie Lernpfade, bei denen die Kinder an im Schulhaus verteilte Stationen Aufgaben absolvieren oder Begrüssungs- und Abschlusslieder – so wie in der Englischstunde: Lauthals singen die 22 Zweitklässler mit und hüpfen dazu im Takt.

Auf den ersten Blick unterscheiden sich die Klassenzimmer der Scheffelschule nicht von denen anderer Primarschulen: Bunte Bastelarbeiten zieren die Fenster, Buchstabenketten die Wände, in einer Ecke werden Raupen gezüchtet. Auf den zweiten Blick jedoch fällt hier und da ein Wackelhocker ins Auge. «Es geht darum, Kinder ihren Bewegungsdrang ausleben zu lassen», sagt die Rektorin. Deshalb können Lehrerinnen bei unruhigen Kindern einen Wackelhocker oder ein Stehpult ins Klassenzimmer holen. Auch mit Sitzbällen oder Fusswippen, für motorisch besonders aktive Schüler, wurde in der Primarschule schon gearbeitet. Diese stehen aber nicht nur dem betroffenen Schüler zur Verfügung – «wir wollen niemanden stigmatisieren», so Steiner – sondern wandern von Kind zu Kind, sodass alle davon profitieren. Entsteht bei so viel Bewegung nicht mehr Unruhe im Unterricht? «Ja», sagt Birgit Steiner, «aber das ist es wert! Dürfen sich Kinder nicht bewegen, finden sie andere Ventile. Mädchen fangen an zu schwatzen, Jungs hippeln oder stören. Plane ich jedoch Bewegung von vornherein ein, habe ich die Kinder bei mir.»

Eindeutige Regeln

Neben der Bewegung sind klare Leitlinien und Strukturen ein weiterer Grundpfeiler des fubssballdidaktischen Erziehungsprinzips. So gibt es an der Scheffelschule wenige, dafür aber eindeutige Regeln, wie etwa: «Ich gehe mit jedem respektvoll um und verletze niemanden.» Auf Regelbrüche folgen klare, abgestufte Konsequenzen. Eine Schautafel neben dem Rektorat zeigt diese anschaulich: Zuerst gibt es eine Verwarnung, dann die gelbe Karte, dann die rote (mit Info an die Eltern). In der letzten Stufe wird das Kind – je nach Vergehen – zum Beispiel vom Unterricht ausgeschlossen oder muss Putzdienst leisten. Über den ganzen Tag werden Regelverstösse dokumentiert. So wissen sowohl Lehrpersonen als auch Betreuerinnen des Schulhorts immer, welche Konsequenz angemessen ist. «Für Kinder, und für Jungs im Speziellen, sind solche nachvollziehbare Konsequenzen essenziell», sagt Schulleiterin Steiner.

Alle Sinne einbinden

In der Englischstunde arbeiten die Zweitklässler inzwischen konzentriert mit ihrem «Activity Book» und den dazugehörigen heraustrennbaren Karten. «Gerade Buben sind sehr empfänglich für solch haptisches Material», sagt die Lehrerin. «Sie wollen die Welt mit allen Sinnen kennenlernen und Dinge in die Hand nehmen.» Die Pädagogin ist selbst Autorin des Englisch-Lehrmittels «Colour Land» und findet: «Wir brauchen Lehrmaterial, das multisensorisch angelegt ist.» Schulbücher passten häufig nicht zu den Interessen der Jungen. «Meist sind das nette Geschichten mit pädagogisch wertvollem Inhalt, denen es aber an Spannung und Humor fehlt, an wilden Kerlen, Abenteuern und an unperfekten Jungs.»

Kinder im Allgemeinen, Buben im Besonderen, lernten viel besser, wenn sie persönlich angesprochen werden. «Sonst langweilen sie sich, ihre Aufmerksamkeit schwindet, der Lernerfolg bleibt aus.» Bemüht die Pädagogin da nicht Sterotype? Schliesslich sind nicht alle Buben bewegungsbegeisterte Abenteurer und nicht alle Mädchen fleissig und angepasst. «Natürlich gibt es immer Ausnahmen», sagt Steiner. «Aber meine Erfahrungen nach über 30 Jahren Schuldienst sind eindeutig. Und naturwissenschaftliche Studien zu diesem Thema ebenfalls.»

So habe der Hamburger Bildungsforscher Peter Struck in Studien aufgezeigt, dass nur zehn Prozent der Jungen durch Lesen, Zuhören und Zusehen lernen; 90 Prozent hingegen durch Ausprobieren, Handeln und Fehlermachen. Bei den Mädchen lernten immerhin 40 Prozent durch Lesen. «Ein Grund mehr, Unterricht kindgerechter zu gestalten», findet Steiner. Bei den Zweitklässlern gewinnen schliesslich die Jungs das Tic-Tac-Toe – ganz knapp allerdings nur. Denn vor lauter verfrühtem Jubel und «Wir sind die Besten»-Geschrei holen die Mädchen in letzter Sekunde auf.

Wäre ein nach Geschlechtern getrennter Unterricht in Ihrem Sinne, Frau Steiner? «Nein», sagt die Rektorin entschieden, «überhaupt nicht; die Koedukation ist ein grosser Gewinn. Es geht nicht um Jungen versus Mädchen, sondern um Lernen entsprechend seinen Neigungen und natürlichen Anlagen. Nur so verkommt Chancengleichheit nicht zur Gleichmacherei.»

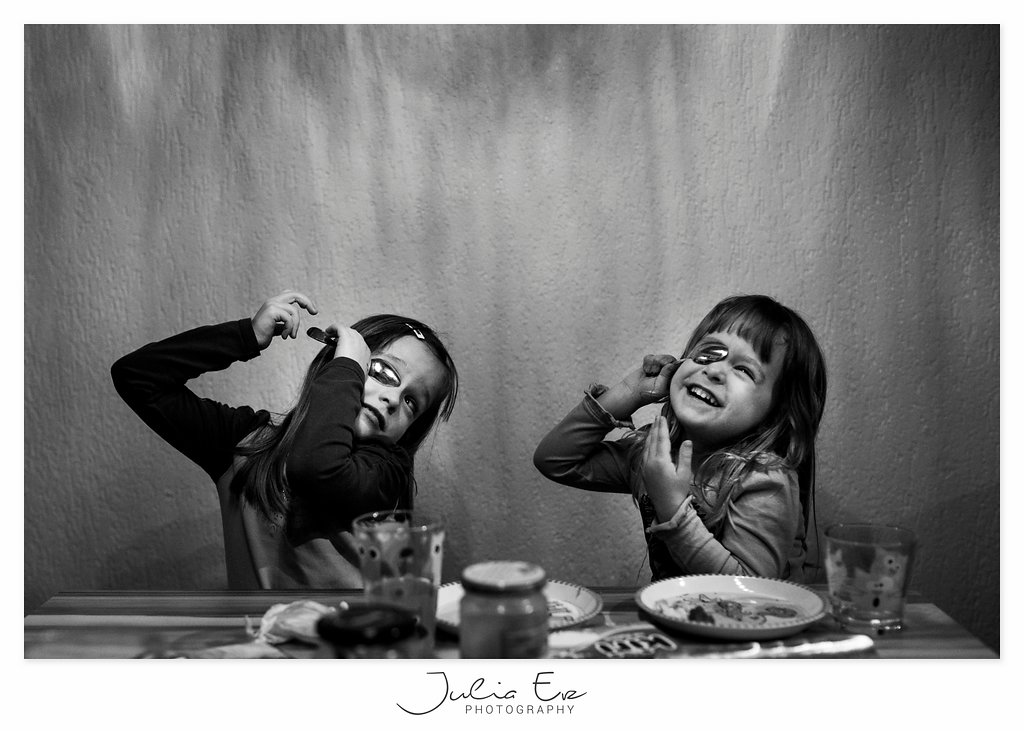

Das könnte Sie auch noch interessieren: Die Fotografin Julia Erz hat sich zum Ziel gesetzt keine gestellten Familienbilder zu knipsen, sondern das echte, unzensierte und manchmal turbulente Familienleben zu zeigen. Dies gelingt ihr perfekt, schauen Sie selbst.

Einst Redaktorin beim «Tages-Anzeiger», später Korrespondentin in Shanghai, schreibt Kristina Reiss heute als freischaffende Journalistin leidenschaftlich über den Mikrokosmos Familie. Dabei interessiert sie sich für alles, was Menschen bewegt – ihre Wünsche, Sehnsüchte, Ängste und Hoffnungen.