Corinna Staffe

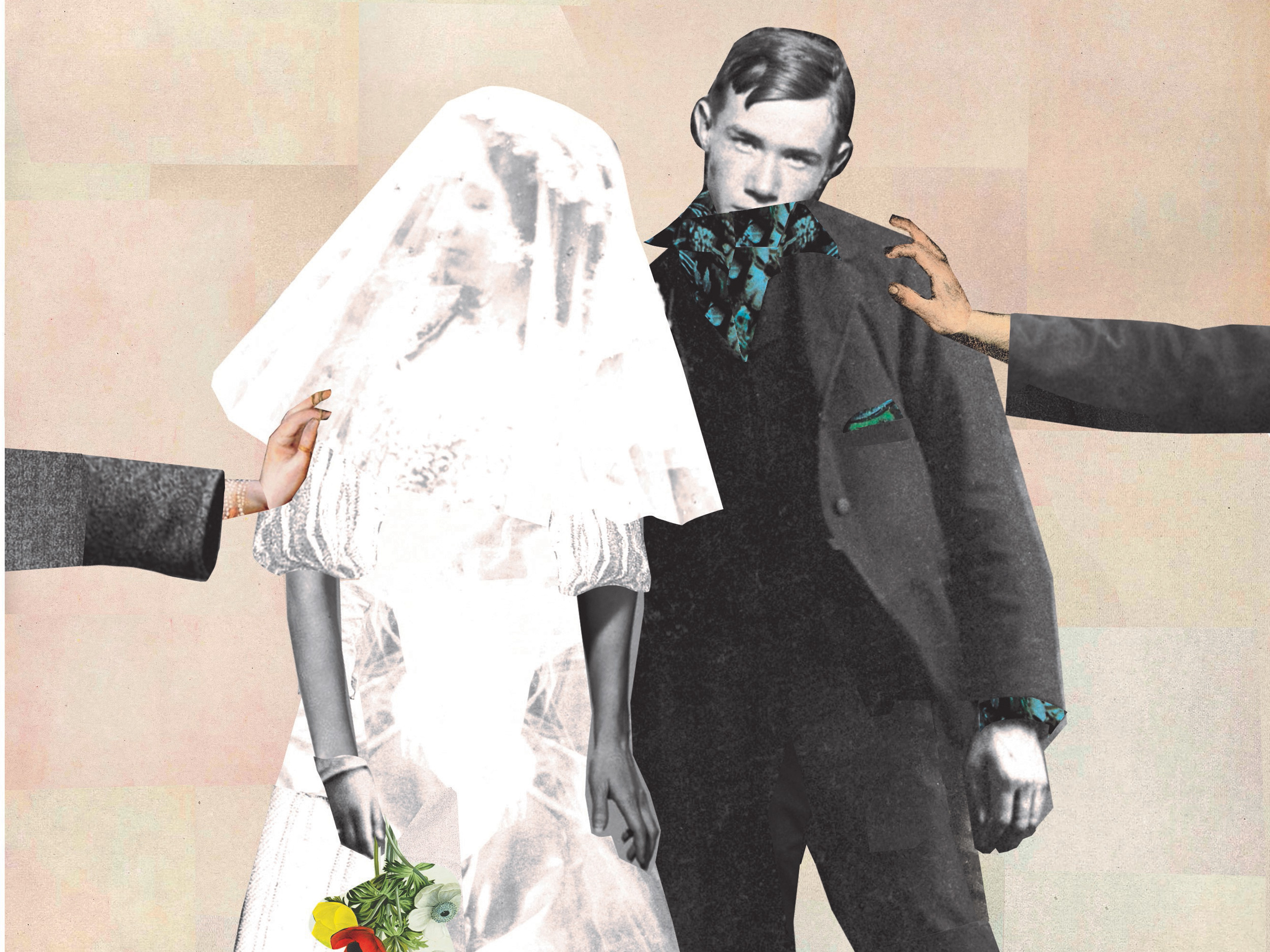

Zwangsheirat

Zwangsheirat: Die Geschichte einer Schweizerin

Eine junge Frau wird von ihren Eltern zur Heirat gezwungen. Als sie schwanger ist, flieht sie vor ihrem Ehemann. Ihr Kind soll frei und selbstbestimmt aufwachsen. Dazu muss sie aber mit ihrer Familie brechen. Die Geschichte von Susan.

Sie hat etwas von einem wilden, selbstbewussten Teenager. Ihre Stimme klingt rau, was sie sagt, bestimmt. Doch während der zwei Stunden, in denen sie ihre Geschichte erzählt, zeigen sich sämtliche Facetten ihrer Persönlichkeit. Hilflosigkeit, Verletzlichkeit, Enttäuschung, Angst, Wut und unendliche Trauer. Aber auch Hoffnung. Zuversicht. Und die Lust aufs Leben. Susan wurde als Kind gebrochen. Doch heute, als Frau Anfang 20, ist sie stark und selbstbewusst. Der Weg dorthin, er war bitter.

Neue Identität nach der Flucht

Susan hiess früher anders. Nach der Flucht vor ihrem Ehemann, mit dem sie von ihren Eltern verheiratet wurde, hat sie aus Gründen der Sicherheit eine andere Identität angenommen. Die Fachstelle Zwangsheirat hat das in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden organisiert. Um sie zu schützen, muss hier auf sämtliche Details, die auf ihre Herkunft oder Identität hinweisen könnten, verzichtet werden.

Susan erzählt ihre Geschichte. Für andere Frauen in ähnlichen Situationen. Sie will ihnen Mut machen. Mut, ihr Schicksal nicht hinzunehmen. Sich Hilfe zu holen. Zu fliehen, wenn nötig. Sie erzählt ihre Geschichte auch uns, die wir nicht wissen wie es ist, in eine Familie hinein geboren zu werden, in der Mädchen keinen Wert haben. Aufzuwachsen in einem Kontext, in dem es das Recht auf eigene Meinung und Selbstbestimmung nicht gibt. Diese Kinder bleiben in unserer Gesellschaft meist ungesehen. Obwohl sie mittendrin leben. Unter uns. Wie Susan.

Susan erzählt: «Ich liebe sie nicht als Mutter. Ich respektiere sie als Frau, die mich nicht hat verhungern lassen, die mir die Windeln gewechselt hat, Kleidung gegeben. Sie selbst hat von ihrer Mutter auch keine Liebe bekommen. Wie soll sie wissen, wie das geht? Darum verzeihe ich ihr. Ich glaube, sie wurde an meinen Vater verkauft. Aber genau weiss ich das nicht. Meine Eltern sind Cousin und Cousine. Das letzte Mal gesehen habe ich meine Mutter nach der Geburt meiner Tochter. Da ärgerte sie sich über mich, über die nackten Beinchen meines Babys, weil ich ihm keine Strumpfhosen angezogen hatte. Es war ein heisser Tag im Hochsommer. Kurz danach bin ich abgetaucht und hatte nie mehr Kontakt mit meinen Eltern.»

Sie floh zweimal

Susan wuchs in der Schweiz auf. Sie wurde in ihrem Herkunftsland verheiratet. Gezwungen worden sei sie nicht, sagt Susan in diesem Gespräch. «Keiner hat mir eine Pistole an den Kopf gesetzt und gesagt, sag Ja oder du stirbst.» Doch hätte sie sich geweigert, hätte sie sich nicht mehr frei bewegen können. Sie wäre gefangen gewesen. In der eigenen Familie. In diesem anderen Land. Bis, ja eben, bis sie verheiratet gewesen wäre.

Sie floh zweimal. Das erste Mal vor einer kurz bevorstehenden Heirat. Das zweite Mal vor ihrem Ehemann und ihren Eltern. Da war sie schwanger. Heute lebt sie in der Schweiz. An einem unbekannten Ort. Mit ihrer Tochter.

Susan erzählt: «Mädchen sind nicht besonders beliebt in meinem Kulturkreis. Alles, was ein Mädchen tut, ist falsch. Zumindest war es bei mir so. Meine Mutter schrie mich oft an: ‹Du bist eine Fehlgeburt, dich hätte es nicht geben sollen!› Es tut heute noch weh, dass sie so schlecht über mich gedacht und geredet hat. Es wäre mir lieber gewesen, sie hätte mich geschlagen. Ich habe mir alle Mühe gegeben, ich war ein sehr vorbildliches Kind. Ich habe gehorcht, geputzt, den Besuch bedient, damit meine Mutter zufrieden und den Verwandten gegenüber stolz sein konnte.

Doch ich war nie gut genug. Trotzdem fand ich meine Kindheit einigermassen okay. Ich dachte lange, das sei normal. Ich durfte nicht laut lachen, als Mädchen muss man leise sein. Aufs ‹Gigampfi› oder ins Kunstturnen durfte ich nicht. Weil ich meine Jungfräulichkeit hätte verlieren können, wie meine Mutter behauptete. Kam ich vom ‹Räuber und Bulle›-Spielen mit anderen Kindern nach Hause, blaffte sie mich an: ‹Na, hast du dich entjungfern lassen?› Alles drehte sich ständig um Jungfräulichkeit und Sex. Ich war ein Kind, ich hatte keine Ahnung, wovon sie spricht.»

Was Susan erzählt, kennt Anu Sivaganesan aus ihrer Arbeit als Präsidentin bei der Fachstelle Zwangsheirat gut. Die Juristin erzählt, dass es jede Woche fünf bis zehn Betroffene sind, die sich erstmals bei der Fachstelle melden. 361 Fälle waren es 2020, mehr als 3000 seit dem Start der Beratungen 2005.

Jede dritte Betroffene ist minderjährig. Hierzulande sind es Mädchen und junge Frauen mit Wurzeln aus Ländern wie Sri Lanka, Irak, Kosovo, Libanon, Türkei, Syrien, Eritrea, Nordmazedonien, Pakistan oder kurdischen Gebieten. Das widerspiegle zu einem Teil das Einwanderungssetting in der Schweiz.

Zwangsheirat statt Coming-Out

Doch es sind nicht nur Mädchen oder Frauen, die bei der Fachstelle Hilfe suchen. 19 Prozent sind junge Männer. Denn immer sei es ja auch ein Mann, der eine Frau heiraten muss, die vielleicht nicht die erste Wahl gewesen wäre. «Oft sind es homosexuelle junge Männer, die verheiratet werden, damit die ‹Schande› vertuscht werden kann. Ein Coming-out ist undenkbar», so Sivaganesan. Oder ja, einfach Männer, die die «falsche» Freundin haben. Interethnische Beziehungen? Unmöglich.

Zwangsheirat: Hilfsangebote

Betroffene können sich rund um die Uhr bei der Fachstelle Zwangsheirat melden. Die Zwangskonstellationen sind unterschiedlich, je nach Form und Bedürfnis werden Massnahmen zusammen mit lokalen zuständigen Stellen wie Schutzeinrichtungen oder Opferhilfen getroffen, jedoch nur mit ausdrücklicher Einwilligung der Betroffenen.

Anu Sivaganesans Appell auch an alle Aussenstehenden: «Schaut hin! Lehrer, Nachbarn, Freunde, Freundinnen und deren Eltern, Trainerinnen, Jugendarbeitende: Wer Anzeichen feststellt, soll sich melden. Besser einmal zu viel als gar nicht.»

Die Fachstelle garantiert Betroffenen absolutes Stillschweigen und Anonymität, Anfragen und Meldungen werden vertraulich behandelt. Die Fachstelle ist auch ausserhalb der Bürozeiten und an Wochenenden erreichbar. Die Beratung ist unverbindlich und gratis.

➺ zwangsheirat.ch

➺ info@zwangsheirat.ch

Helpline 0800 800 007

Wenn Kinder als Eigentum der Eltern gelten, dann symbolisiert dies auch die Herrschaft der Erwachsenen und Älteren. «Mütter sind oft treibende Kraft, vor allem beim Thema Sexualität und Jungfräulichkeit», erklärt Anu Sivaganesan. Sexuelle Bedürfnisse oder nur schon blosse Verliebtheit sind tabuisiert und verboten. Ein Kuss auf die Wange unter Teenagern kann mit dem Verlust der Jungfräulichkeit gleichgesetzt werden. Jeder Schritt wird überwacht, die Mädchen werden kontrolliert, getrackt, von anderen Familienmitgliedern an die Eltern verraten.

Dauerndes Verheimlichen

Viele Jugendliche sind dauernd damit beschäftigt, zu verheimlichen. Das kostet Kraft und Energie. Dazu der Leistungsdruck in der Schule oder in der Lehre. Druck, psychische Gewalt und emotionale Erpressung führen auch zu Suizidgedanken. Jede dritte Frau, die sich bei der Fachstelle meldet, hat suizidale Gedanken oder einen Suizidversuch hinter sich. Auch Susan.

Susan erzählt: «Meine Mutter sagte nur: ‹Wenn du in die Hölle willst, dann bring dich um!› Bei mir kam erschwerend hinzu, dass jemand aus der erweiterten Familie sexuelle Handlungen an mir vorgenommen hat. Über Jahre. Er hat mich gezwungen, ihn zu berühren. Vergewaltigt hat er mich nicht. Ich war acht Jahre alt.

Anfangs dachte ich, das sei normal. Als ich zwölf war, sagte ich es meiner Mutter. ‹Du hast das geträumt›, war ihre Antwort. Erst Jahre später kam alles ans Tageslicht. Die Situation eskalierte. Mein Vater nannte mich eine Psychopathin. Meine Mutter sagte: ‹Du hast ihn verführt.› Es war unmöglich, den Mann zur Rechenschaft zu ziehen. Die Familie, sie wäre zerstört.

Meinen Vater liebte ich sehr. Es tat unendlich weh, dass er mir nicht glaubte. Er war beruflich viel unterwegs. Doch nur mit ihm konnte ich gut reden. Niemals über Persönliches, aber etwa über Bildung. Er wollte, dass ich Ärztin werde oder Anwältin. Gewöhnliche Berufe fand er unwürdig. Ja, klar, ich wäre gerne Anwältin geworden, hätten sie mich unterstützt statt unterdrückt.

Ich hatte Probleme in der Schule. Ich war total blockiert, immer müde, konnte mich nicht konzentrieren. Die Noten waren entsprechend. Ich war still, hatte wenig Freundinnen. Durfte ich mal raus mit Kolleginnen, musste ich um 18 Uhr zu Hause sein. Meist durfte ich aber nicht. Darum fälschte ich meinen Stundenplan. So hatte ich mittwochs und freitags bis 17.30 Uhr freie Zeit, weil meine Mutter dachte, ich sei in der Schule. Bei einem Elterngespräch bin ich aufgeflogen. Der Lehrer unterstütze meine Mutter in ihrer Empörung und fand mein Verhalten total daneben.

Gegen aussen liess sie sich nie was anmerken, sie war nett, freundlich, sogar humorvoll. Zu Hause nahm sie mir dann meine Zimmertür weg. Um mich mit dem Verlust meiner Privatsphäre zu bestrafen. In der Schule hätte man merken können, wie schlecht es mir geht. Die Anzeichen waren deutlich. Doch kein Lehrer hat je nachgefragt. Ich traute mich nicht, etwas zu sagen.

Ich wäre froh gewesen, wenn mir jemand zugehört, mir vielleicht sogar geholfen hätte. Wahrscheinlich haben sie auch mitbekommen, wie mich meine Mutter einmal vor der Schule an den Haaren wegschleppte. Zur Frauenärztin, damit die mein Hymen überprüfte. Der Grund war, dass ich mich vor der Schule mit einem Nachbarsjungen unterhalten hatte. Die Ärztin weigerte sich, mich zu untersuchen.

Verliebt habe ich mich einmal. Heimlich natürlich. Aber da sind wir schon bald weggezogen, in mein Heimatland, das war am Ende meiner Schulzeit. Ich war 15. Weil ich auch dort in der Schule nicht gut war, sollte ich heiraten. Sie stellten mir meinen zukünftigen Ehemann vor. Er sagte, er werde mir meinen Schweizer Pass wegnehmen, meine Freiheit. Ich müsse ihm Kinder gebären. Dann bin ich geflohen. Mein Vater setzte mich aber massiv unter Druck, drohte mir. Darum kehrte ich zurück. Zwei Wochen später wurde ich mit einem anderen Mann verheiratet. Er war mein Cousin.»

Endogamiezwang heisst die Pflicht, im eigenen Kultur- oder Religionskreis heiraten zu müssen. «In konservativen Auslegungen des Hinduismus, Christen- oder Judentums oder im Islam gibt es ähnliche Muster», sagt Anu Sivaganesan. In der indischen, jesidischen und sri lankischen Kultur spielt etwa die Kaste eine Rolle.

Männer im Islam haben etwas mehr Spielraum, sie dürfen auch Frauen aus sogenannten Buchreligionen heiraten, aus dem Juden- und Christentum. Frauen hingegen nur Moslems. Juden dürfen nur Juden heiraten, jedoch keine Blutsverwandten. Für Kurden, Afghanen, Pakistani oder Türken ist es hingegen nicht unüblich, mit dem Cousin, der Cousine verheiratet zu werden.

«Obwohl laut vielen nationalen Gesetzgebungen wie etwa in Indien, der Türkei oder dem Kosovo Zwangsverheiratung verboten ist, wird es trotzdem gemacht», so Anu Sivaganesan. Bereits ab sieben Jahren werden manche Kinder versprochen. Und ab 12 Jahren kann die Ehe ein Thema sein. In der Schweiz sind Eheschliessungen unter 18 Jahren verboten.

Doch es gibt Wege, das Gesetz zu umgehen (siehe Box). Etwa mit der religiösen Verheiratung, die illegal vor der Ziviltrauung durch einen Religionsvertreter geschlossen wird. Oder mit Verlobungen. Oder durch Verschleppung ins Ausland, wo die Mädchen und Jungen verheiratet werden.

Zwangsheirat: Dringende Gesetzesänderungen

«Betroffene von Zwangsverheiratung oder Kinderheirat haben keine Lobby. Daher ist es wichtig, dass die Politik klare Gesetze erlässt», sagt Anu Sivaganesan, Präsidentin der Fachstelle Zwangsheirat und Juristin. Ehen von Minderjährigen, die im Herkunftsland geschlossen wurden, können aktuell nur bis zur Volljährigkeit annulliert werden.

Sind die Verheirateten 18 Jahre alt, gilt die Ehe in der Schweiz bislang als «geheilt» und wird rechtlich anerkannt, selbst wenn die Betroffenen bei der Eheschliessung minderjährig waren. Wenn einer der Ehepartner nicht in der Ehe bleiben möchte, muss der Weg der Scheidung eingeschlagen werden. Ausser es kann bewiesen werden, dass es sich um eine Zwangsheirat gehandelt hatte.

Da sich jedoch viele Minderjährige dem Diktat der Eltern unterwerfen und «freiwillig» Ja sagen, sei der Tatbestand «Zwangsverheiratung» oft schwierig zu beweisen. Fakt ist aber: Ist kein wirklich freier Entscheid möglich, handelt es sich um Zwangsverheiratung, selbst dann, wenn Betroffenen erst später bewusst wird, unter welchem Druck sie gestanden haben.

Darum fordert Anu Sivaganesan: «Von Minderjährigen geschlossene Ehen müssen bis zu einem Alter von 25 Jahren annulliert werden können.» Entsprechende Bestrebungen seien derzeit auf Bundesebene im Gang. Ein weiterer Missstand sei, dass Verlobungen Minderjähriger in der Schweiz erlaubt seien. «Das kann dazu führen, dass Kinder in eine zukünftige Ehe gedrängt werden.»

Doch längst nicht alle Eltern aus diesen Kulturkreisen zwingen ihre Kinder zur Heirat. Anu Sivaganesan: «Es gibt heute viele progressive Eltern, die sich klar gegen Zwänge rund um die Heirat aussprechen und ihre Kinder frei leben und entscheiden lassen.» Auf der ganzen Welt gebe es zudem feministische Bewegungen für Frauenrechte und gegen Kinderheirat. Für Mädchen sind sie wichtige Vorbilder. Wie auch Susan.

Sie erzählt: «Meine Tochter wird frei aufwachsen können. Ich werde für sie da sein, werde sie unterstützen und ihr jede Frage beantworten. Sie ist meine Kraft, mein Leben, der Grund, warum ich jeden Tag aufstehe. Irgendwann möchte ich meine Eltern wiedersehen, möchte, dass meine Tochter ihre Grosseltern kennenlernt. Doch ich brauche Zeit. Zuerst muss ich mein Leben ordnen.

Meine Tochter soll alt genug sein, damit sie mit den Bemerkungen meiner Mutter, wie ein Mädchen zu sein hat und sich benehmen muss, umgehen kann. Sie soll wissen, dass nur ihre eigene Meinung zählt. Ich denke aber, dass meine Mutter heute weiss, dass sie übertrieben hat, sie würde es wahrscheinlich nicht mehr genau so machen. Schliesslich hat sie ihre Tochter verloren. Und ihr Enkelkind.»

Als Quereinsteigerin in den Journalismus schreibt Anita Zulauf erst für die «Berner Zeitung», die Migrationszeitung «Mix», nun bei «wir eltern» und als freie Journalistin bei dem Kulturmagazin «Ernst». Sie mag Porträts und Reportagen über Menschen-Leben und Themen zu Gesellschaft und Politik. Als Mutter von vier Kindern hat sie lernen müssen, dass nichts perfekt, aber vieles möglich ist.