Esther Michel

Gesellschaft

Spielplätze: Hier spielen wir!

Endlich bekommen Spielplätze wieder Beachtung. Und das hat nicht nur mit der Jahreszeit zu tun. Sand, Schaukel und Rutsche spiegeln vieles: die Sicht auf Kinder, Zeitströmungen – und dass Spielplätze auch politisch sein können.

Busch fürs Bisi, Bank fürs Mami. Fussballtore, Feuerstelle. Fertig. Obwohl ... Nachdenklich dreht Leandro einen Glasstein in seinen Händen: «Einen vergrabenen Schatz mit einer richtigen Schatzkarte, das fände ich auf einem Spielplatz auch toll.» Der Siebenjährige buddelt den Stein im Sand ein. So, jetzt ist sein gebasteltes Modell vom Traumspielplatz aber endgültig fertig. Über die drei Mädchen nebenan kann er nur den Kopf schütteln. In ihrem Modell entsteht gerade eine Symphonie in Rot, Grün, Rosa, Violett: Da gibt es wuschelige Kätzchen aus Wolle, die in gepolsterten Bettchen schlafen, Bällebad, Kuschelecke, Glöckchen zum Bimmeln, Trampolin. Und die drei sind noch lange, lange nicht fertig. Tja, Erwartungen an einen Spielplatz sind so unterschiedlich wie die Kinder, die drauf spielen sollen. Nur – werden sie nicht immer gefragt, wie an diesem Frühlingsnachmittag am Primarschulhaus in Muhen. Hier nämlich soll ein Parkplatz weg und ein Begegnungsort mit Spielplatz hin. Deshalb hat die Gemeinde den «SpielRaum» beauftragt, herauszufinden, was sich Kinder dort eigentlich wünschen würden. «SpielRaum», das ist ein Zusammenschluss von Sozialarbeiter:innen, Raumplaner:innen und Landschaftsarchitekt:innen aus Bern und Zürich, die bei der Planung von kindgerechten, generationenverbindenden Freiräumen die Nutzer:innen einbeziehen. Und die Nachfrage ist hoch.

Denn, sagt Anne Wegmüller, Co-Geschäftsführerin: «Seit Corona sind Spielplätze wieder mehr in den Fokus gerückt. Die Pandemiejahre haben deutlich gemacht, wie wichtig Aussenräume als Treffpunkt für Kinder, nein, für alle sind.»

Wichtig, aber fade

Man traut es sich kaum zu schreiben, aber so hat Corona wenigstens irgendetwas Gutes gehabt. Seit den 80er-Jahren nämlich führte der Spielplatz ein Schattendasein. Vielleicht, weil junge Familien damals möglichst in die grünere Agglomeration zogen, vielleicht weil «urban» noch nicht schick klang. Vielleicht aus anderen Gründen. Das weiss keiner so genau. Rutsche, Sand und Schaukel, eingepfercht in ein übrig gebliebenes Eckchen der Überbauung. Das musste reichen. Wichtigste Kriterien: «billig» und «das Ding ist sicher». Über allem thronend: DIN-Norm EN 1176, zuständig für Spielplatzsicherheit. Also dafür, dass keine kleinen Köpfe stecken bleiben. Dass Balken, die tragen sollen, auch tatsächlich tragen und die Nägel nicht irgendwo spitz herausragen. Klar, das alles ist wichtig. Sehr wichtig. Und doch: Wenn eines fade ist, dann ein Spielplatz, der nichts anderes ist, als das gebaute Bedürfnis von Eltern, ihre Kinder in Watte zu packen. Jedes zehnte Kind zwischen fünf und zehn Jahren, sagt eine YouGov-Studie, darf niemals allein nach draussen, jedes zweite darf unbeaufsichtigt nur in den eigenen Garten, acht von zehn Eltern wollen jederzeit wissen, wo ihr Kind sich befindet. Und in der «Zeit» klagt ein Zahnarzt, die Anzahl der Frontzahnfrakturen bei Kindern nähme rapide zu, weil Kinder nicht mehr richtig fallen können. Weil sie nicht fallen.

Das ändert sich zum Glück gerade. Sicher soll es noch immer sein, «aber Splitter im Finger und, wenns schlecht läuft, ein Beinbruch, das darf doch wohl sein», findet Spielplatzbauer Urs Wiskemann. Dieses rundum Wattierte hält der 58-Jährige für grundverkehrt. Gerade baut seine Firma in der Forch einen neuen Spielplatz: Da werden Robinien im Boden versenkt, rote Schaukelnetze gespannt, Wasser zum Matschen fliesst und ja, es kann sein, dass sich ein Kind beim Wippen den Po prellt oder auch mal irgendwo herunterfällt. Wiskemann zuckt die Achseln, sein SpielgeräteDesigner Yannick Meyer zuckt die Achseln: Richtig gefährlich, finden die beiden, wirds eigentlich erst, wenn die Erwachsenen ins Spiel kommen: Eltern, die ihren Kindern einen Helm beim Klettern aufsetzen, der in den Öffnungen stecken bleiben kann, den Kleinsten die Hand reichen, damit auch sie auf die höheren Spielgeräte klettern können, Handläufe fordern, die zum Turnen einladen, Knieschoner montieren mit Schnickschnack zum Verfangen oder durch ihre Anwesenheit ein trügerisches Gefühl von Sicherheit suggerieren, weil sie zwar auf den Bänken hocken, doch dabei ins Handy starren.

Wohin mit den Kindern?

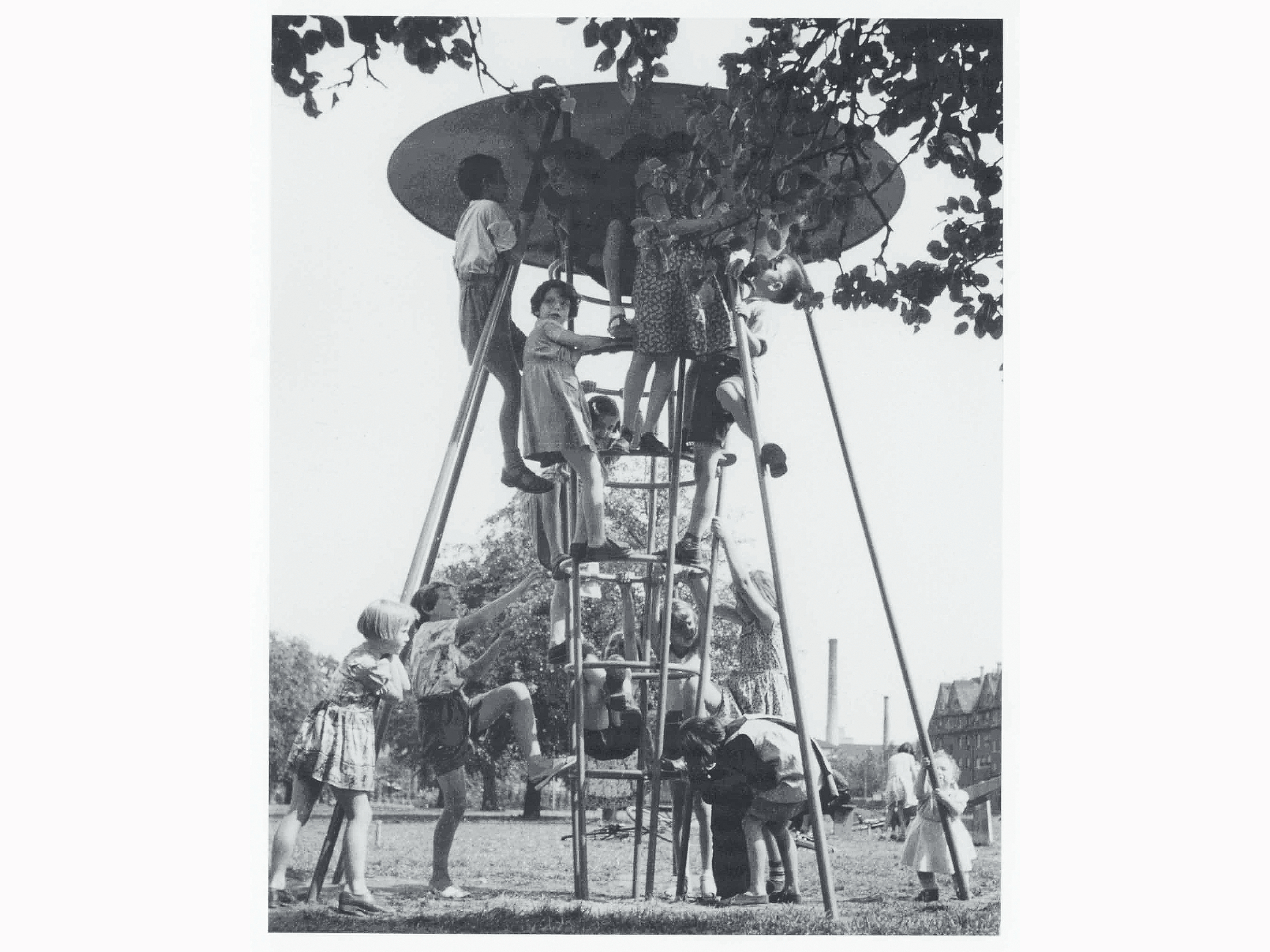

Erwachsene sind es auch, die überhaupt erst auf die Idee mit Spielplätzen kamen. Nicht der Kinder wegen, weit gefehlt. Sondern damit diese von der Strasse wegkamen. Mit Beginn der Industrialisierung, der zunehmenden Verdichtung der Städte, der Abschaffung von Kinderarbeit, dafür 14 bis 16 Stunden Arbeit der Väter und Mütter, sechs Tage die Woche, in den Fabriken, stellte sich nun ein Problem: Wohin jetzt mit den Kindern? Spielplatz, hiess die Antwort. Eingezäunte Reservate, manchmal mit Sand, die die Kinder für die nächsten Jahre buchstäblich aus dem Verkehr zogen. Pragmatisch statt pädagogisch. Das änderte sich mit den Jahren. Im 19. Jahrhundert ging es darum, den Körper zu ertüchtigen. Turnvater Jahn turnte, dass sich die Turnstangen bogen, und in seinem Kielwasser turnten die Kinder auf Spielplätzen an Stangen und auf Klettertürmen. In den 20er-Jahren des neuen Jahrhunderts dann entdeckten die Sozialreformer den Spielplatz für sich.

Urs Wiskemann, Spielplatzbauer

Plötzlich hiess die Devise: «Schickt die Kinder an die frische Luft und lasst sie einfach wachsen, gedeihen und kreativ werden, dann wird das schon.» Mit ein bisschen ungestörtem Raum und Sand. Ohne Anleitung.

Dann kam der Zweite Weltkrieg. Pädagogische Ziele weichen jetzt dem höchsten Ziel: überleben. Spielen? Spielplätze? Luxus. Und doch zeigt die schlimme Zeit, was der dänische Landschaftsarchitekt Carl Theodor Sørensen schon auf Baustellen und Schrottplätzen beobachtet hatte und 1943 zum ersten «Gerümpelspielplatz» in Kopenhagen führte: Kinder spielen mit allem, immer. Auch mit Dingen, die nicht fürs Spielen gedacht sind.

Leandro, 7

Das erlebt der Basler Alfred Ledermann hautnah, als er nach dem Krieg für eine Kinderhilfsaktion ins völlig zerbombte Ruhrgebiet reist: Da hüpfen Jungen und Mädchen in den Ruinen, bauen aus Steinen zerbombter Häuser völlig Neues, verstecken sich in ausgebrannten Waggons, balancieren auf herabgestürzten Balken – und riskieren zwischen Geröll, Schutt und im Boden verbliebenen Blindgängern ihr Leben. 1948 wird Ledermann Zentralsekretär von Pro Juventute, 1954 initiiert er, inspiriert durch das dänische Vorbild, zusammen mit dem Zürcher Architekten Alfred Trachsel den ersten «Robinson»-Spielplatz in Zürich-Wipkingen. Sein Ziel: Sicherheit für die Kinder schaffen – unter anderem durch erwachsene «Playworker» – aber dennoch das aufregend Abenteuerliche bewahren: Bretter lösen fixe Spielgeräte ab, Kisten laden zum Bauen ein – Grenzen für die Kreativität? Keine.

Elemente davon finden sich noch immer auf dem Spielplatz des GZ-Bachwiesen, dem Treffpunkt zum Gespräch mit Gabriela Burkhalter, Basler Politologin, Raumplanerin und Kuratorin der international beachteten Ausstellung «The Playground Project» 2016 in der Zürcher Kunsthalle. «Ein ziemlich idealer Spielplatz ist das hier», sagt die 57-Jährige und blickt wohlwollend auf das Ziegengehege, den durchs Gelände plätschernden Bach, den alten Wohnwagen und auf so eine Art rostige Dampfmaschine, auf der gerade zwei Jungs um das Lenkrad zanken. «Die Zürcher Gemeinschaftszentren haben sich bis heute ein bisschen einen speziellen Geist bewahrt», sagt sie. Den Geist von Engagement für die Gesellschaft, von ganzheitlich, kinderfreundlich und ja, von ein bisschen unangepasst.

Kinderläden und Freiheit

Dieser Geist ist in den ersten Gemeinschaftszentren Mitte der 60er-Jahre noch ein Lüftchen. Durch die Studentenbewegung wird er zum Wind, der vielerorts zum politischen Sturm anschwillt. Als etwa 1968 bei der «Aktion Möhlstrasse» zusammen mit Kindern die Villa Heinrich Himmlers in München bemalt und bekleckst wird – da wird Kinderspiel hochpolitisch. Und das soll bis Ende der 70er-Jahre auch so bleiben: antiautoritäre Erziehung, Kinderläden, Matsch, Dreck, Freiheit, wohin man sieht. Und Plastik auch. Der Spielplatz der 70er bedeutet – anders als heute, wo Holz der höchste Trumpf ist, naturnah, ökologisch und klimaneutral – ein Muss: orangenes Plastik, rotes Plastik, gelbes Plastik und – natürlich aus Plastik – der legendäre Lozziwurm des Glarner Künstlers Yvan Pestalozzi. Gewundenes, Verwuscheltes, Schräges, soweit das Auge reicht. Unordentliches. Ja, geradezu Anarchistisches, finden Kritiker.

Auf dem Spielplatz des GZ Bachwiesen testet Gabriela Burkhalter lachend eine Art Hamsterrad für Menschen. Auf der Baustelle in Forch werden lautstark Löcher in die Robinienstämme gebohrt. In Muhen bessert Leandro seinen Spielplatz nach: Ganz ohne Rutsche, findet er, gehts dann doch nicht. Und vielleicht, sagt er, wäre auch ein Pool gut. Aber an der Bastelkiste sind gerade mal wieder diese Mädchen. Dann eben kein Pool. «Aber auch ohne sind Spielplätze schön.» Stimmt. Viele zumindest.

• Was Kinder sich auf dem Spielplatz wünschen: Orte zum Verstecken. Ruhezonen. Möglichkeiten, etwas zu entdecken. Mitgestalten können. Fantasieanregendes. Raum für Bewegung. Möglichst mit leicht abgegrenzten Zonen für kleinere Kinder.

• Im besten Fall ist ein Spielplatz mehr als nur ein Spielplatz, sondern ein Begegnungsort für alle Generationen, organisch eingebunden in Quartier und Landschaft.

• Neuster Hit: Der Mehrgenerationenspielplatz, der auch Bewegungsanreize für Erwachsene bietet: klassische Win-win-Situation.

• Wichtig: Kindern KEINE Helme aufsetzen! Das schützt nicht, sondern erhöht vielmehr das Risiko, stecken zu bleiben.

• Ebenfalls ein No-Go: Schlüssel, die um den Hals hängen oder lose, baumelnde Dinge an der Kleidung.

• Spielplatz an einem fremden Ort: Schnell das obligatorische Spielplatzschild lesen. Wo sind wir eigentlich? Das kann im Notfall lebenswichtig sein.

• Lust neue Spielplätze zu entdecken? spielplatz-portal.ch