istockphoto

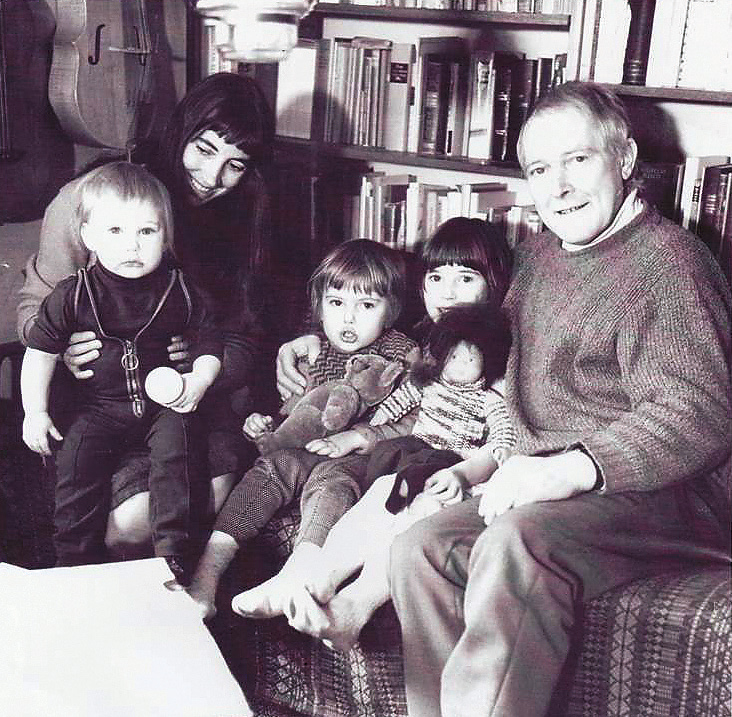

Geschwister / Familie

Geschwister: ein Leben lang verbunden

Von Ümit Yoker, Illustrationen Martina Paukova

Einen besonderen Status haben Geschwister auf sicher. Was die Forschung sagt und wie die Schweizer Promis Nadja Zimmermann, David Bröckelmann und Tiana Angelina Moser die Beziehung zu ihren Geschwistern erleben.

Wir haben mit drei Schweizer Promis über das Verhälnis zu ihren Geschwistern gesprochen:

Das sagt die Forschung

- Jürg Frick: «Ich mag dich – du nervst mich. Geschwister und ihre Bedeutung für das Leben», Hogrefe Verlag, Fr. 41.90.

- Susann Sitzler: «Geschwister. Die längste Beziehung des Lebens», Klett-Cotta, Fr. 29.90.

- Stephen P. Bank & Michael D. Kahn: «The Sibling Bond», Basic Books, Fr. 36.90.

- Jane Mersky Leder: «The Sibling Connection. How Siblings Shape Our Lives», Bublish, Fr. 9.90 (ebook).

Wenn es einen gab, der mit seinen Geschwistern nicht um elterliche Aufmerksamkeit zu kämpfen hatte, war es Sigmund Freud. Der Begründer der Psychoanalyse dürfte nie Zweifel gehabt haben, wer der Liebling von Mama und Papa ist: Seine jüngeren Schwestern mussten ihre Schlafzimmer teilen, er hatte seine eigene Kammer. Sie begnügten sich mit Kerzen, bei Sigmund stand eine Öllampe. So war das immer, und als der Bub einmal mit schmutzigen Händen einen Sessel beschmierte, soll er seine Mutter beschwichtigt haben, dass er ihr einen neuen kaufe, wenn er dereinst berühmt sei. Nun, wen wundert es, dass Freud sich lieber mit Ödipuskomplexen abgab, als den Einfluss von Brüdern und Schwestern auf die Persönlichkeit zu untersuchen.

Es ist trotzdem erstaunlich, wie lange Geschwister in der Psychologie wenig Beachtung fanden, während wir uns vor Ratgebern zu Paarbeziehungen und Mutter-Kind-Analysen kaum retten können. Schliesslich verbringen wir als Kinder oft mehr Zeit mit unseren Brüdern und Schwestern als mit den Eltern und lernen mit ihnen, wie man streitet und sich versöhnt, wie man verhandelt, tröstet und spielt. Alfred Adler, einstiger Weggefährte von Sigmund Freud und späterer Erzfeind, beschäftigte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts als erster Psychologe mit der Rolle, die Geschwister als jüngstes, mittleres oder ältestes Kind in der Familie haben; bis dahin war höchstens die Rivalität unter Brüdern und Schwestern auf wissenschaftliches Interesse gestossen. Dabei haben uns Geschwister immer schon fasziniert: Kain schlägt Abel den Kopf ein, Hänsel und Gretel können selbst im dunkelsten Wald aufeinander zählen, und Adolf und Rudolf Dassler sind sich zeitlebens so spinnefeind, dass sie einen Steinwurf voneinander entfernt je ein eigenes Turnschuhimperium aufbauen. Selbst der weitgehend ereignislose Alltag der Kardashian-Schwestern zieht Menschen in seinen Bann.

Inzwischen erforschen nicht nur Psychologen und Anthropologen die Beziehung von Geschwistern sondern sogar Zoologen, und wer seine Schwester schon immer für rücksichtslos gehalten hat, sollte froh sein, dass sie wenigstens kein Sandtigerhai ist: Dieser verspeist im Bauch der Mutter sämtliche potenziellen Geschwister, um dann als einziges Junges zur Welt zu kommen. Nicht viel besser ergeht es auch dem Malaienadler, denn kaum ist er geschlüpft, zerreisst der ältere Bruder ihn in Fetzen.

Verwöhnt, verschupft, verantwortungsvoll

Stammhalterin oder Nesthäkchen: Wo wir in der Geschwisterreihe stehen und wie dies unseren Charakter prägt, ist noch immer ein Klassiker unter den Forschungsfragen. Verwöhnt, verschupft, verantwortungsvoll – die Antworten nehmen sich gelegentlich wie Horoskope aus, man findet immer eine Eigenschaft, die passt. Und überhaupt: Sind mittlere Kinder nicht auch eine Weile jüngste im Bund und älteste zuerst einmal Einzelkinder?

«Wichtig ist, wie ein Kind seine Rolle in der Familie erlebt, und nicht, wo es in der Geburtenfolge steht», sagt der Psychologe Jürg Frick in seinem Buch «Ich mag dich – du nervst mich». Alles lässt sich trotzdem nicht von der Hand weisen: Nicht alle Erstgeborenen werden zu Chirurgen, Astronauten oder Nobelpreisträgern, aber unter all diesen befinden sich erstaunlich viele Erstgeborene. Der Vorsprung des ältesten Kindes, das seine Eltern in den ersten Lebensjahren mit niemandem teilen muss, kann offenbar durchaus zum Steigbügel für eine akademische Karriere auswachsen.

Vielleicht ist es auch mehr als Zufall, dass von elf Geschwistern der amerikanischen Familie Colbert ausgerechnet das jüngste, Stephen, zum Komiker mit Weltruhm wurde. Jedes Kind sucht seine Nische in der Familie – eine nützliche Strategie, um sich die Zuwendung der Eltern zu sichern, wie Frick schreibt. Wenn die älteren Geschwister also schneller rennen und besser rechnen als man selbst, bietet es sich unter Umständen sehr wohl an, mit Humor zu punkten. «Eltern tun aber gut daran, ihre Kinder viele Rollen ausprobieren zu lassen und diese auch nicht zu werten.»

Als Eltern kein Kind bevorzugen

Geschwister messen sich ständig untereinander – und sie streiten oft. Alle neun Minuten, wenn sie zwischen zwei und vier Jahre alt sind, das fanden kanadische Wissenschaftlerinnen schon vor einiger Zeit heraus, und seither reichen leidgeprüfte Eltern diese Zahlen gern und oft herum. Später kamen weitere Daten hinzu: So legen ältere Geschwisterkinder in der Regel nach zwei Minuten ihre Streitigkeiten wieder bei – und zwar häufig mit einem

Kompromiss, bei dem niemand leer ausgeht. Nicht nur das, Kinder wüssten auch schon früh, dass sie mit der kleinen Schwester anders argumentieren müssen als mit der grossen, sagt der amerikanische Journalist und Autor Jeffrey Kluger in seinem Buch «The Sibling Effect». Brüder mit geringem Altersabstand streiten besonders häufig und gerne auch mit Gerangel, Mädchen wenden zuweilen andere Methoden an. Das musste offenbar einst auch Hollywoodstar Jake Gyllenhaal erfahren, wie Kluger schreibt; als seine Schwester Maggie, ebenfalls Schauspielerin, als Kind zu Hause das Musical Cats aufführen wollte, durfte ausschliesslich sie singen – Jake hatte derweil Milch aus einem Schüsselchen zu schlürfen.

Geschwister können gut mit Rivalität und Eifersucht umgehen, ist Jürg Frick überzeugt. Wenn ihre Beziehung aus dem Gleichgewicht fällt, liegt der Grund meist bei den Eltern. Nie richten Väter und Mütter grösseren Schaden an, als wenn sie ein Kind bevorzugen oder benachteiligen, es zum Partnerersatz machen oder zum Liebling erheben. «Das Bündnis mit einem Elternteil vergiftet die Beziehung der Geschwister praktisch immer», sagt Frick, denn kein Kind richte seine Wut längerfristig gegen die Eltern, stattdessen suche es die Schuld beim Bruder oder der Schwester. Man muss seine Kinder nicht gleich behandeln, um fair zu sein, aber wie Eltern sich verhalten, muss den Kindern gerechtfertigt erscheinen. Der kleine Bruder ärgert sich dann vermutlich trotzdem, dass die ältere Schwester länger aufbleiben darf und auch dies soll ernst genommen werden – aber es wird keinen Keil zwischen die Geschwister treiben. Auch die Sonderstellung eines behinderten Geschwisters akzeptieren die meisten Kinder erstaunlich gut, wenn man sie ihnen erklärt.

«Es ist auch natürlich, dass sich Eltern phasenweise einem Kind näher fühlen oder ihm mehr Aufmerksamkeit schenken», sagt Frick. Vielleicht hat die Tochter ja gerade begonnen, zu laufen oder der Sohn will seinen Namen selbst schreiben oder erinnert uns in seiner Schüchternheit an uns selbst. Wichtig ist, dass im Laufe der Jahre jedes Kind berücksichtigt wird.

Nähe und Distanz im Wechsel – lebenslang

Nicht ein zartes Band hält Brüder und Schwestern zusammen, eher ist es ein strapazierfähiges Gummiseil. Geschwister sind häufig offener und ehrlicher miteinander als mit anderen, sie stecken mehr Kritik ein und teilen mehr aus und nehmen sich trotzdem so an, wie sie sind. Wir können uns meist auch dann auf sie verlassen, wenn sie in unserem Alltag kaum präsent sind.

Die lebenslange Beziehung von Geschwistern ähnelt einer Sanduhr, heisst es. Sie nimmt in der Kindheit viel Raum ein und rückt in den Hintergrund, wenn wir von Zuhause ausziehen und unserem Leben eine eigene Form geben, einen Beruf lernen und selbst eine Familie gründen. Die eigenen Kinder bringen uns einander meist wieder näher, wir sind gerührt, wie liebevoll der Bruder mit seiner neugeborenen Nichte umgeht und welch tiefe Liebe wir für die Kinder der Schwester empfinden. Spätestens aber, wenn unsere Söhne und Töchter auf eigenen Beinen stehen, die eigenen Eltern bedürftig werden und manche Ehe zerbricht, nehmen Geschwister wieder mehr Platz ein. Vielleicht brechen dann alte Konflikte wieder auf, vielleicht fällt aber plötzlich auch Versöhnung leichter. Denn irgendwann sind sie die einzigen, mit denen wir die Erinnerungen an unsere Kindheit noch teilen.

Was denken Sie? Diskutieren Sie mit der «wir eltern» Community in unserem Forum mit!

Ümit Yoker hat Psychologie und Linguistik studiert und arbeitet freiberuflich für diverse Schweizer Zeitungen und Zeitschriften. Sie schreibt über Gesellschaft und Familie, Psychologie und Sprache – und alles, was ihr sonst noch an interessanten Themen in die Hände fällt.