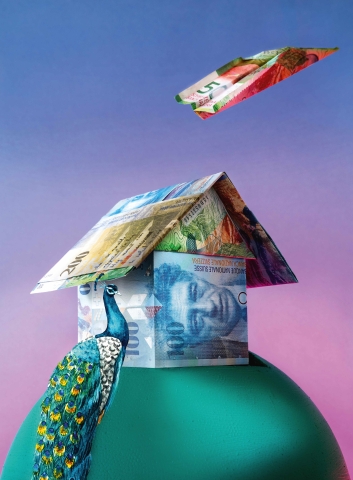

Falsches Geschenk

Konflikt: Sie arbeitet als freie Fotografin, er bei der Bank. Kleine Tochter. Er verdient sehr gut, sie sporadisch und weniger. Zu ihrem Geburtstag schenkt er ihr die Übernahme der Krankenkassenkosten. Sie ist stinksauer.

Analyse: Offenbar sieht sie das Geld als Partnergeld und er deklariert es als Liebesgeld. Ich vermute, sie kümmert sich mehr ums Kind, und das Geld wäre dann in Wirklichkeit ein Leistungsausgleich. Demzufolge ist es kein Geschenk. Sie ist sauer, weil ihre Leistung nicht gewürdigt wird und sie kein Geschenk erhält.

Lösung: Eine klare Regelung bezüglich der Lebenshaltungskosten treffen und dabei kühl verhandeln. Dazu gehören auch Krankenkassenbeiträge. Und: Über den Unterschied zwischen Leistung und Geschenk beziehungsweise Partnergeld und Liebesgeld sprechen.