Paul-Senn-Archiv

100 Jahre «wir eltern»

Ab ins Heim mit dir

Von Anita Zulauf

Bis in die 1980er-Jahre inserierten private Kinderheime seitenweise im «wir eltern». Welche Geschichten stecken dahinter? Eine Spurensuche.

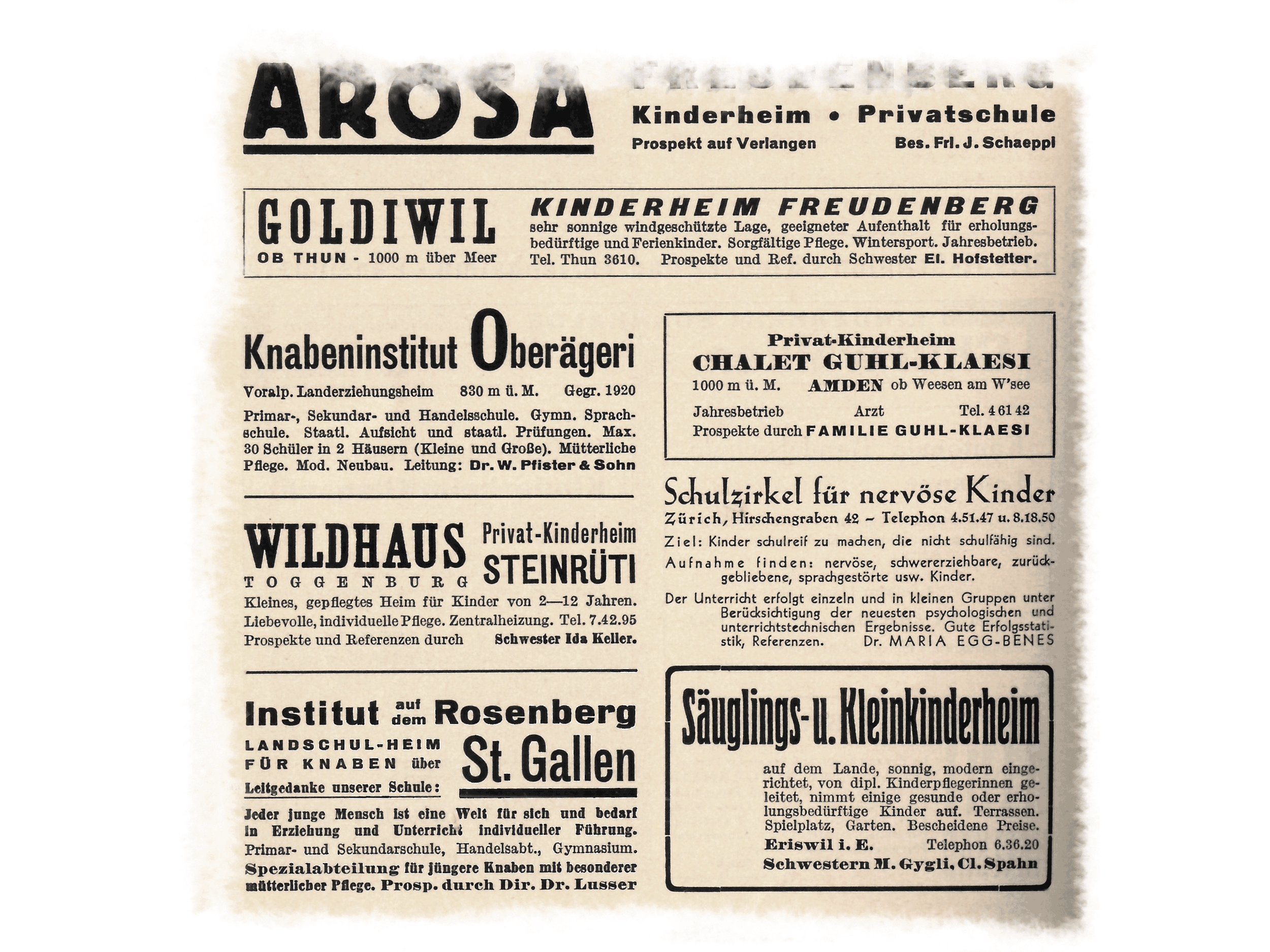

«Friedheim», «Rigisunne», «Blumenhof», «Freudenberg», «Sunneschyn». Idyllisch klingen die Namen der Kinderheime und Institute, die von den 1930er- bis in die 1980er-Jahre im «wir eltern» regelmässig Anzeigen schalteten. Säuglings- und Kleinkinderheime, Erholungs- und Kinderheime, Privatinstitute und -schulen boten Plätze an für Babys, für «Schulmüde», «Erholungsbedürftige», «Geistesschwache», «Stotterer» und «Zurückgebliebene». Ausdrücke für Menschen mit Beeinträchtigungen, die aus dem heutigen Sprachgebrauch verbannt sind. Spätestens seit die Aufarbeitung der Kinderheim- und Verdingkinder-Geschichte der Schweiz mehr Aufmerksamkeit erhielt, weiss man, dass es hinter den Mauern mancher Kinderheime häufig alles andere als idyllisch zu und her ging. Babys, Kinder und Jugendliche wurden durch Behörden von ihren Familien getrennt und in Pflegefamilien oder Heimen untergebracht. Betroffen von sogenannten «fürsorgerischen Zwangsmassnahmen» oder «administrativen Versorgungen» waren in der Regel unverheiratete, schwangere Mütter, deren Kinder und sozial schwache Familien, die dem gesellschaftlichen Standard dieser Zeit nicht entsprachen. Die Kinder wurden von ihren als «liederlich» und «arbeitsscheu» geltenden Eltern getrennt. Die Angst vor der sogenannten «Verwahrlosung» war in der Gesellschaft weit verbreitet. Folglich wurden Kinder und Jugendliche, die als «gefährdet» galten, im Sinne des «Kindswohls» durch Behörden zur «Nacherziehung» in Heime eingewiesen.

Den Eltern weggenommen

Doch was hat es nun mit diesen Inseraten privater Heime auf sich, die sich ganz offensichtlich direkt an die Eltern richteten? Sara Galle, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule für Soziale Arbeit hat sich als Historikerin in mehreren Forschungsprojekten mit «fürsorgerischen Zwangsmassnahmen» befasst. Sie hat sich die Anzeigen angeschaut und sagt: «Mir ist aufgefallen, dass viele dieser Heime an Kurorten liegen, wie etwa Arosa und Davos.» Das waren Heime, in denen Kinder für einen befristeten Aufenthalt untergebracht wurden, häufig in Zusammenhang mit einer Erkrankung wie Tuberkulose oder später wegen Asthma, um sich in der Höhenluft erholen zu können.

Es kam aber auch vor, dass Eltern ganz gesunde Kinder in Heime brachten, etwa bei Erkrankung oder Tod eines Elternteils, bei Schulschwierigkeiten oder wenn sie ein Kind mit einer Beeinträchtigung hatten. Auch sein Kind für ein paar Wochen Zwecks mütterlicher Entlastung oder als Erziehungsmassnahme ins Heim zu geben, war in der Schweiz bis weit in die 60er-Jahre gesellschaftlich anerkannt. Vielen älteren Semestern klingt noch die elterliche Drohung: «Wenn du nicht folgst, musst du ins Heim!», im Ohr. Im «wir eltern» riet ein Kinderarzt noch 1958 der Mutter einer Fünfjährigen mit harmlosen Einschlafschwierigkeiten, diese doch «für ein paar Wochen in ein gut geführtes Kinderheim zu geben.» Und nicht wenige Grosseltern können heute noch berichten, dass sie in den Ferien ins Heim gegeben wurden. Die Eltern wussten es nicht besser – für die Kinder war es oft traumatisierend.

Konnten die Eltern ihre Kinder wieder aus den Heimen holen, wenn sie das wollten? Sara Galle: «Das konnten sie, wenn keine Kindesschutzmassnahme angeordnet war. Die Heime konnten bei den Behörden eine Gefährdungsmeldung machen und ein Verfahren in Gang setzen, das mit der dauerhaften Wegnahme des Kindes aus der Familie enden konnte.» Dann entschieden die Behörden, wo die Kinder zu leben hatten. Marlies Birchler aus Zürich war ein solches Kind. Im Buch «Menschen korrigieren» von Beat Gnädinger und Verena Rothenbühler erzählt sie: «Ich wurde 1951 im Alter von eineinhalb Jahren zusammen mit meinem kleinen Bruder aufgrund angeschlagener Gesundheit für einen Kuraufenthalt ins Kinderheim Einsiedeln überwiesen. (…) Der Kuraufenthalt wurde zur Dauerplatzierung.» Die Kinder durften nie mehr nach Hause zu ihren Eltern. Marlies Birchler verblieb bis über die Volljährigkeit hinaus in Kinder- und Erziehungsheimen.

Die Kleinsten

Eines der Heime, das regelmässig in «wir eltern» inseriert hatte, war das Säuglingsund Kleinkinderheim Gygli in Eriswil im Emmental. Betrieben wurde es von den Schwestern M. Gygli und Cl. Spahn von 1949 bis 1967. Die Spurensuche nach den Geschichten der Kinder in diesem Heim gestaltet sich schwierig. Zwar steht das Säuglingsheim auf der Liste des Staatsarchivs des Kantons Bern, auf welcher zwischen 1937 bis Mitte der 1980er-Jahre mehr als 130 Kinderheime aufgeführt sind. Das Staatsarchiv teilt aber mit, dass sämtliche fürsorgerischen Zwangsmassnahmen unter das Datenschutzgesetz des Kantons Bern fallen, wenn darin Personendaten vorkommen. Folglich seien die Dossiers 110 Jahre ab Geburtsdatum einer Person für die Öffentlichkeit gesperrt. Und: «Da die überwiegende Mehrheit der Heime keine staatlichen ‹Erziehungsanstalten› waren, sondern privat geführte Häuser, sind deren Archive und somit ihre Geschichten oft nicht mehr überliefert», sagt Rea Wyser vom Staatsarchiv. In der Dorfchronik von Eriswil taucht das Säuglings- und Kleinkinderheim nicht auf. Erst als das Künstlerpaar Rosmarie und Franz Eggenschwiler dort lebten, fand es Erwähnung in der Dorfgeschichte. 1993 ist das ehemalige Kinderheim abgebrannt.

Kinder der Landstrasse

Auch rassistische Motive konnten Kindswegnahmen begründen. So betrieb die Pro Juventute von 1926 bis 1973 das Hilfswerk «Kinder der Landstrasse», das von Alfred Siegfried gegründet wurde, der auch als Vormund der Kinder amtete. Rund 600 Kinder wurden mithilfe der Behörden aus jenischen Familien weggenommen und fremdplatziert, um die «Vagantität» zu bekämpfen. «Die Kinder wurden möglichst weit von ihren Eltern in Pflegefamilien, meist aber in Kinder-, Erziehungs- oder Arbeitsanstalten oder gar in psychiatrischen Kliniken untergebracht und von ihren Geschwistern getrennt, um den Kontakt zur Familie zu unterbinden und die Kinder von ihrer Kultur zu entfremden», sagt Sara Galle, Autorin des Buches «Kindswegnahmen», das 2016 im Chronos-Verlag erschienen ist.

Zwangsadoptionen

Warum gab es damals überhaupt Heime für Kleinkinder? Sara Galle: «Solche Institutionen waren etwa für Kinder unverheirateter Mütter gedacht.» Ledige Mütter aus einkommensschwachen Schichten und mit wenig familiärem Rückhalt, galten bis weit in die 1970er-Jahre als «liederlich» und ungeeignet für die Erziehung eines Kindes. Bis 1978 kam unverheirateten Müttern das Sorgerecht nicht automatisch zu, sondern nur, wenn die Behörden es ihnen zusprachen. Unehelich geborene Kinder bekamen einen Beistand, der die Vaterschaft abzuklären hatte und danach meist einen Vormund. Bis 1973, als das neue Adoptionsrecht in Kraft trat, konnten Kinder auch ohne Einverständnis der Mütter zur Adoption gegeben werden. Diese Kinder wurden bis zur Weitergabe an Adoptiveltern häufig in Säuglingsheimen untergebracht.

In vielen Fällen willigten die Mütter jedoch auch einer Adoption zu. Dann etwa, wenn sie von den Behörden bereits in der Schwangerschaft oder direkt nach der Geburt stark unter Druck gesetzt wurden und ihnen kein anderer Ausweg aufgezeigt wurde. Sodass sie gar nicht anders konnten, als zu unterschreiben. Es kam auch vor, dass «liederliche» Mütter nach der Geburt zwangssterilisiert wurden. Manche Frauen wurden zur «Nacherziehung» in Zwangsarbeitsanstalten oder in die Frauenstrafanstalt Hindelbank eingewiesen – «administrativ versorgt», wie das damals hiess.

So wie Ursula Müller-Biondi. Geboren 1949 entsprach sie in ihrer Jugendzeit nicht den vorherrschenden Moralvorstellungen. Die gebürtige Italienerin galt als unangepasst, wurde als «Störenfriedin» von der Gesellschaft verachtet. Trug sie einen Minirock, wurde sie von den Menschen auf der Strasse als «Drecksau» bezeichnet. «Ich musste lernen, mir solche Sachen nicht mehr gefallen zu lassen», erzählt sie im Rahmen der Erfahrungsberichte der Guido-Fluri-Stiftung, welche sich mit der Aufarbeitung der Heimgeschichte zwischen 2010 und 2013 befasst hat.

Mit 16 Jahren wurde Ursula MüllerBiondi schwanger und floh mit ihrer grossen Liebe aus Angst ins Ausland. Dort von den Behörden aufgegriffen wurde sie in die Frauenstrafanstalt Hindelbank zur «Nacherziehung» gesperrt. Ihr Kind, das dort zur Welt kam, wurde ihr nach der Geburt weggenommen. «Ich hatte alles verloren, was ich liebte, meinen Sohn, meinen Mann, meine Freiheit. Den Alltag verbrachte ich mit verurteilten Mörderinnen.» Nach drei Monaten gab man ihr das Kind zurück, «nachdem ich nicht aufgehört hatte zu schreien und zu drohen». Fünf Monate später durfte sie die Strafanstalt verlassen.

Traurige Geschichten

Schätzungen zufolge wuchsen im 20. Jahrhundert mehrere Zehntausend Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien und Heimen auf. In Heimen, von privaten Akteuren oder von der Kirche geführt. Die Geschichten der Heimkinder, Verdingkinder und der Eltern, die ihre Kinder hergeben mussten, wurden lange nicht gehört, oder nicht ernst genommen. Selbst dann noch nicht, als erste Schicksale bekannt wurden. Jene etwa von Opfern des Pro Juventute Hilfswerks «Kinder der Landstrasse» in den 1970er-Jahren. Die Wanderausstellung «Verdingkinder reden» ab 2009 und die Aufarbeitung der Heimgeschichte machte das Leid der Kinder und Familien aus dieser Zeitepoche hör- und sichtbar. Hunderte persönliche Lebensgeschichten sind heute bekannt. Geschichten von einer Kindheit mit systematischer Erniedrigung, sexuellem Missbrauch, Schlägen, Qualen. Viele Kinder hatten zu wenig zu essen. Kaum genug Kleider. Keine warmen Sachen für Wintertage. Es gab Kinder, die gestorben sind, deren Todesursache nie untersucht wurde.Die Kinder hatten hart zu arbeiten, oft in den Heim eigenen Landwirtschaftsbetrieben. In der Hauswirtschaft. Oder als Verdingkinder. Durch Arbeit sollten die Kinder zu «rechtschaffenen» Menschen und «nützlichen Mitgliedern der Gesellschaft» erzogen werden.

Die Heimkampagne

Am 28. September 1971 demonstrierten Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppierung «Heimkampagne» vor der Arbeitserziehungsanstalt Uitikon (ZH) gegen repressive Erziehungsmethoden. Die anschliessende Flucht von17 jugendlichen Heiminsassen geriet zu einem der grössten Medienereignisse des Jahres. Die Aktion war der Höhepunkt einer Kampagne, in deren Mittelpunkt die Kritik an den Praktiken in Erziehungsanstalten stand. Die «Heimkampagne» bewirkte wichtige Änderungen in der Heimerziehung und trug zur Einhaltung der Menschenrechte und Menschenwürde bei.

Fehlende Aufsicht

Bauliche Mängel, beengte Räumlichkeiten, kaum, nicht ausgebildete Erziehende, Geldmangel, schlechte Bezahlung oder Arbeit für Gottes Lohn in von Ordensschwestern geführten Heimen: Für Sara Galle sind das Faktoren, welche die Gewalt diesen Kindern gegenüber begünstigen und erklären können. «Es waren nicht alle Heime gleich. Aber:Es gab keine verbindlichen Standards, auch nicht für die Heimerziehungsausbildung.» Es kam stark auf die Personen an, die in den Heimen arbeiteten, wie es den Kindern erging. Verantwortlich für den Schutz der Kinder waren aber in jedem Fall die zuständigen Behörden. Die Aufsicht war jedoch ungenügend oder gar inexistent. Und manchmal schauten auch alle weg.

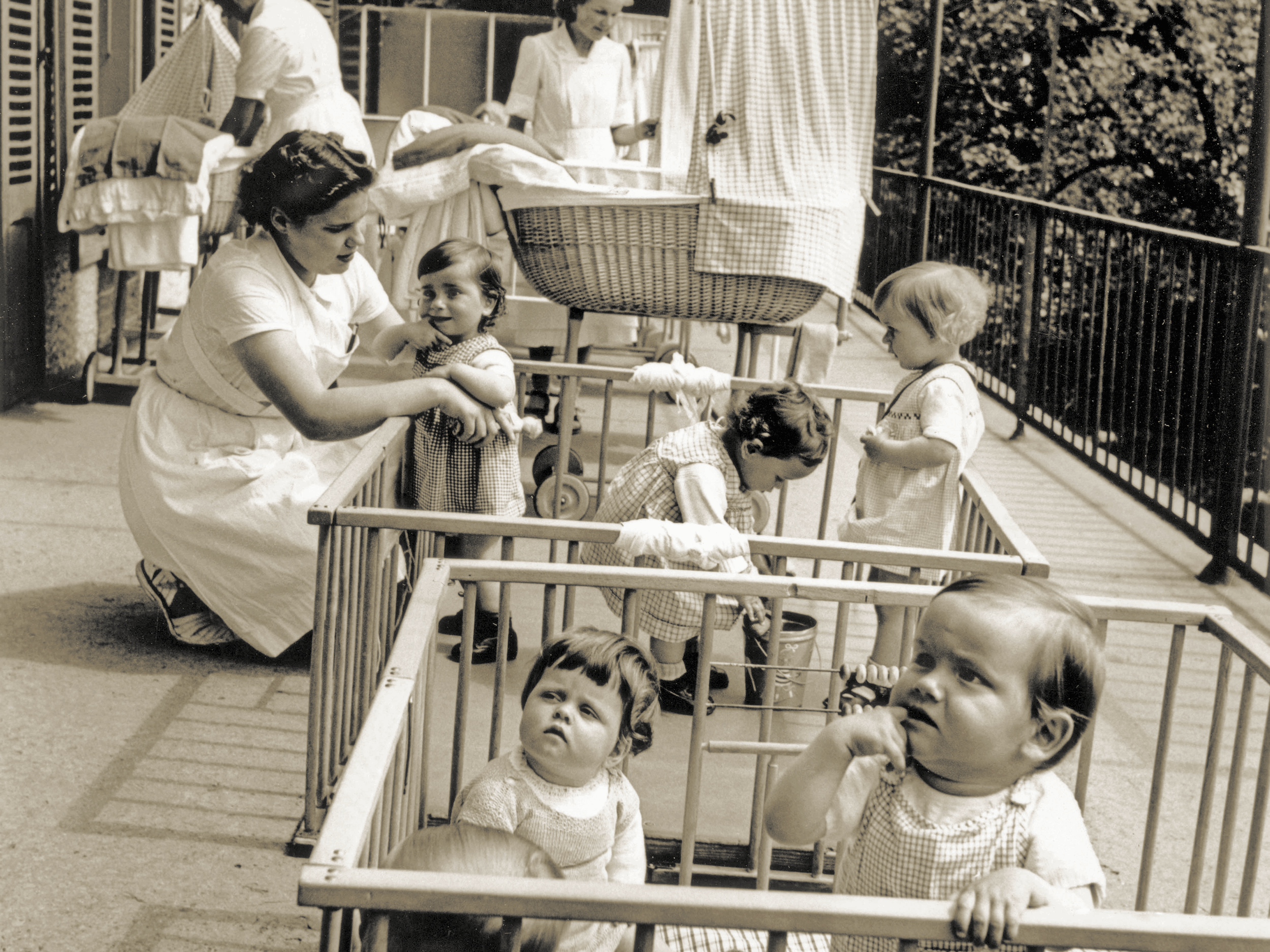

Die Kinder erlebten die Heime unterschiedlich. Selbst in berüchtigten Heimen waren verschiedene Erfahrungen möglich. Für manche Kinder war das Heim denn auch der Ort, an dem sie nicht mehr ausgebeutet wurden und zur Schule gehen konnten. «Das mindert das Leid der anderen Kinder nicht, und entbindet nicht von der Verantwortung für das Leid, das viele Kinder und Eltern erfahren haben», so Sara Galle. Bereits in den Jahren 1958 bis 1962 untersuchte die Kinderärztin Marie Meierhofer im Rahmen einer Studie Babys und Kleinkinder, die über längere Zeit in Zürcher Kinderheimen untergebracht waren. Die meisten von ihnen litten an sogenanntem Hospitalismus, auch das chronische Verlassenheitssyndrom genannt. In manchen Heimen wurden Kinder angebunden, um möglichst seriell, effizient und kostengünstig betreut werden zu können. Die Kinder wurden gefüttert und gewickelt, bekamen jedoch wenig oder keine Nähe. Meierhofer beobachtete damals schon, dass diese Kinder stereotype Bewegungen entwickelten, teilnahmslos und depressiv in ihren Gitterbettchen lagen und später unter psychischen Problemen sowie mangelnder Sozialkompetenz litten. Aus entsprechenden Heimen in Deutschland weiss man, dass Kleinkinder mit Medikamenten wie Luminal ruhiggestellt wurden und oft Misshandlungen ausgesetzt waren. Und dass sie für Medikamenten-Versuche missbraucht wurden.

Eines der letzten für Gewalt und Missbrauch bekannten Heime wurde 2013 geschlossen: Das Knabenheim «Auf der Grube» in Niederwangen (BE). Im selben Jahr entschuldigte sich Bundesrätin Simonetta Sommaruga im Namen der Landesregierung für das Leid, das die fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und administrativen Versorgungen gebracht hatten. Die Betroffenen hätten Anspruch auf den Solidaritätsbeitrag des Bundes von 25 000 Franken. Doch viele ehemalige Heimkinder, viele Väter, viele Mütter leiden. Ein Leben lang.